職場トラブルの相談を受けた時に社労士が大切にしていること

- 2025.11.05 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

「日本で解雇は難しい」という情報は広く認知されていますが、解雇が難しいのは、労働関係各法が「労働者を守ること」を目的にしているためです。

そのため、社労士が職場トラブルの相談を受ける際には、この労働者保護の原則を踏まえた上で、状況を確認していきます。

以下、実際の相談対応で心がけているポイントをご紹介します。

-

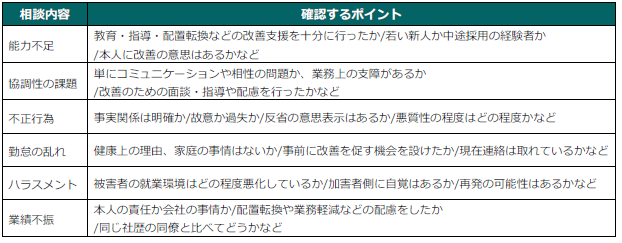

1.問題の本質と改善可能性の見極め

まずは「この問題は本当に改善できないのか」を慎重に見極めるため、以下の表のように相談内容ごとに状況を確認します。

-

2.事実関係の客観的な確認

感情的な判断を避けるため客観的な記録の確認を重視します。

指導記録、面談メモ、メールのやり取り、必要に応じて映像・音声記録など、客観性の高い証拠を確認します。

-

3.個別の事情に応じた配慮

職場トラブルの当事者の状況や背景の確認も大切です。

勤続年数、年齢、家族構成、健康状態、キャリアの状況などは、その方に適した解決策を考えるために必要な情報です。

例えば、長く勤めているベテラン社員には、これまでの貢献も踏まえた対応が必要です。

また、育児介護などの事情がある方には、生活への影響も考慮する必要があります。

短期的に問題を解決するだけでなくその後の人生も見据えた判断に気をつけています。

-

4.ルールの公平な運用

就業規則に基づいて、全ての従業員に公平に対応しているかを確認します。

また、過去に同様の問題があった際の対応との整合性も見ます。

つまり、「明確なルールがある」「誰に対しても同じ基準で判断している」この2つが整っていることを重視します。

-

5.労働条件の適正性チェック

もし残業代の未払いなど、会社側にも改善すべき点がある場合、それも含めて整理します。

-

6.最善の解決策を一緒に考える

重要なのは、解雇は最終手段だということです。

多くの場合、改善指導、配置転換、業務調整、休職制度の活用など、他の選択肢があります。

それでも難しい場合は、退職条件について双方が納得できる形を模索します。

職場の問題に向き合う際は、労働者保護という法律の前提を踏まえながら、企業の持続可能性にも配慮し、理性的・建設的に対処することが何より大切です。

労務問題対策には専門家の支援を

当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】