2025年10月1日施行の育児・介護休業法改正ポイント

- 2025.10.30 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

働き方の多様化や少子高齢化の進行を受けて、育児・介護に関する法改正が続いています。

今回の改正では、柔軟な働き方を選択できるよう、企業に対して具体的な制度導入を義務化する内容が柱となっています。

以下、法改正の内容について解説します。

柔軟な働き方を実現するための措置の義務化

3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に対して、下記の5つの措置から2つ以上を導入することが義務化されます。

- ①始業・終業時刻の変更(時差出勤)やフレックスタイム制

- ②テレワーク制度(月10日以上、時間単位での利用が原則)

- ③保育支援(保育施設、ベビーシッターの手配・費用補助)

- ④養育両立支援休暇の付与(年間10日以上、原則時間単位で取得可能)

- ⑤短時間勤務制度(例:1日6時間勤務など)

なお制度設計には、過半数代表者からの意見聴取が必要です。

自社で要件を満たす制度を既に導入済みであれば、それを運用継続する方法も可能です。

現実的には、①時差出勤や⑤短時間勤務制度などは3歳までに限らず労働者の求めに応じて実施しているケースも多いでしょう。

それらを踏まえながら自社の状況に適した制度を選択し、制度化を進めてください。

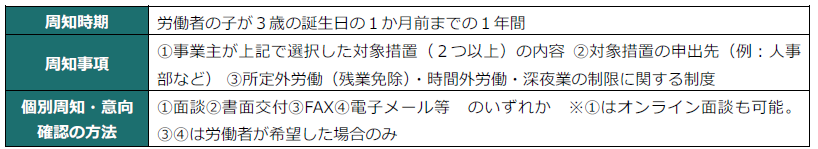

周知と制度利用の意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置として上記で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

なお当然ながら、利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

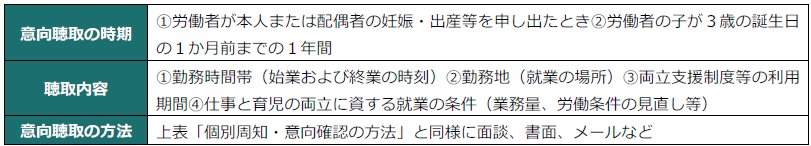

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、

労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

つまり今回は、柔軟な制度の周知や意向確認など、出産育児への具体的ケアが義務化された点がポイントです。

労務問題対策には専門家の支援を

当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】